【ムーチー】

「鬼餅」とも言い、元来悪鬼悪霊の葉退散を祈る物忌み行事料理のひとつ。

ざっくりとした昔話で、人食い鬼になり果てた兄を

妹が鉄片を入れたもちで退治される話があります。

旧暦の12月8日につくり、神仏にお供えし、子供の成長と家族の健康祈願を祈り、

厄払いとする習わしがあります。

その日は『ムーチービーサ』といわれており、一番冷え込む日でもありますが、

今年は暖かかった~

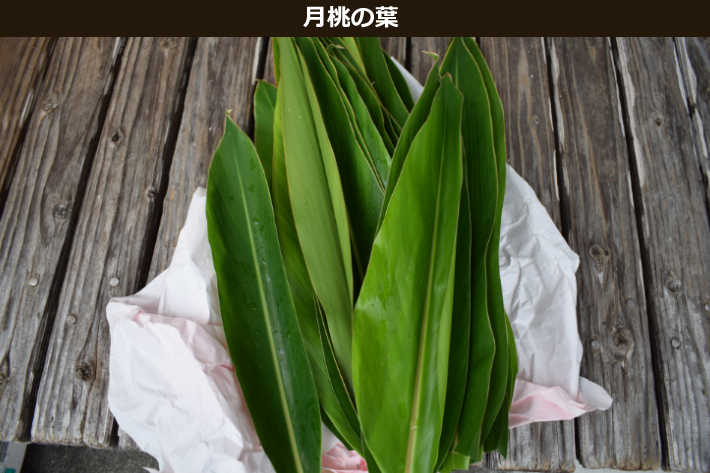

つくり方はいたってシンプル!ムーチーを包む

月桃の葉(方言・サンニン)を手に入れるのが昔よりちょっと難しい。

けっこう自生しているイメージなのですが、

人の家のものだったりするのでお気を付けください。

ムーチーの時季になるとスーパーなどの店頭で見られるようにになり

質もいいので購入もアリかなと思います。

↑画像は一昨年にあおうさぎの実家でムーチーづくりをしたときのものです。

庭に月桃が生えているので、贅沢に葉を2枚使って包みます。…贅沢~!

沖縄ではもち粉から作るもちが多いです。

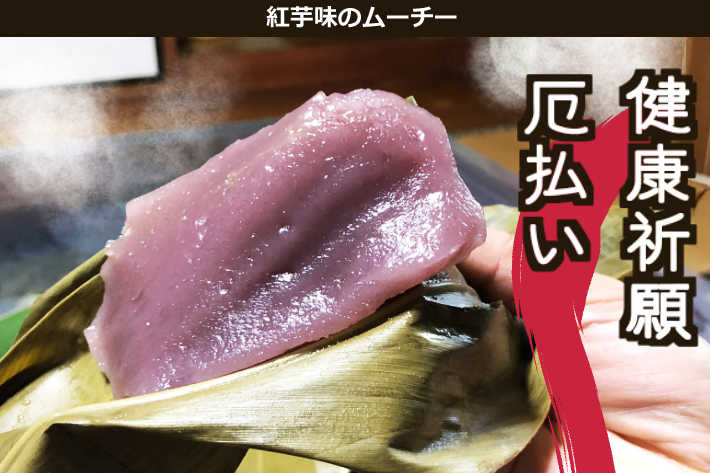

市販のムーチーミックス粉で紅芋ムーチーと、

あおうさぎのお義母さんレシピでこしあんの入りのムーチー2種類を作りました♪

(※市販のムーチーの袋の裏に作り方は書いてあるので、

紅芋ムーチーレシピははしょります)

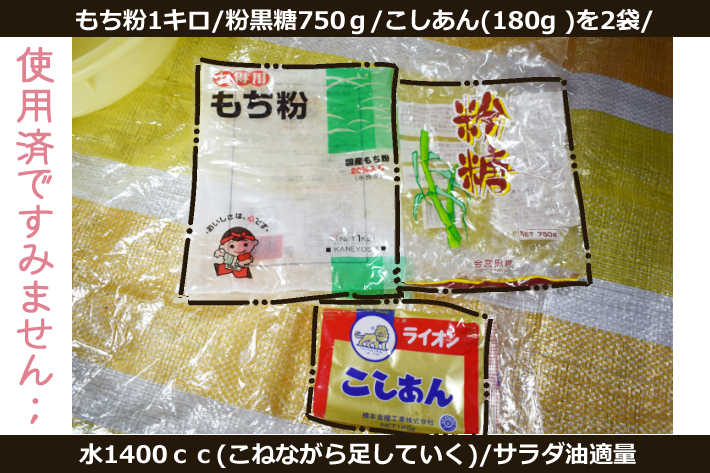

こしあん/黒糖ムーチーレシピ

※こしあんを入れると豆独特のざらっとした舌触りと甘味が増しますよ

材料(約50個)

・もち粉 1キロ

・粉黒糖 750g

・こしあん(180g )を2袋

・水1400cc(こねながら足していく)

・月桃の葉60枚↑あると安心

・サラダ油:適量

大体50個ぐらい(大きさによります)

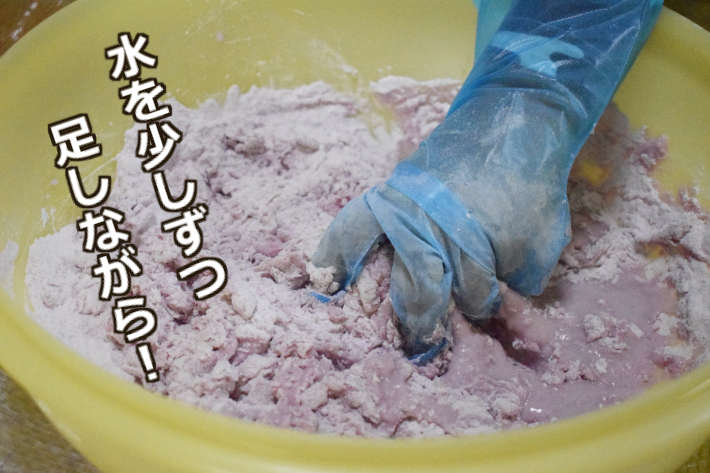

①ボウルにもち粉・粉黒糖・こしあんを入れて

、水を少しずつ加え混ぜていきます。

(混ぜながら固さを確認してください、耳たぶくらいの固さが理想)

(↑紅芋ムーチー)

粘り気がすごいので、手袋をしながら混ぜるといいかんじです

③月桃の葉はキレイに洗い、水気をきります

(キッチンペーパー等で水分をふきとります)葉の下、茎部分は包みにくいので切ります

④月桃の葉を裏返し、葉の裏に油をぬります(もちがはがれやすくなります)

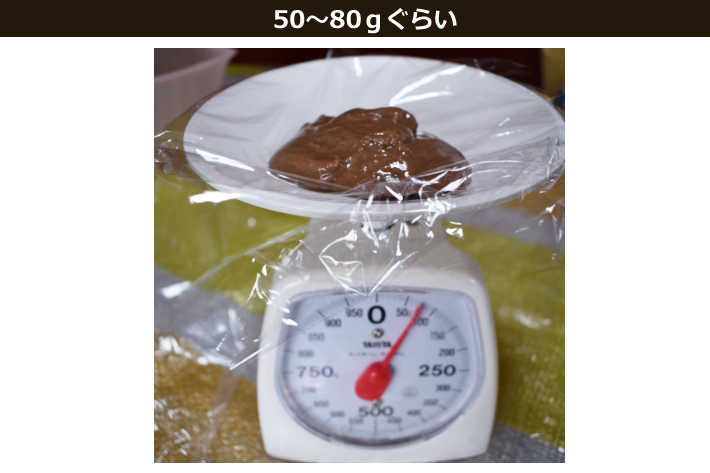

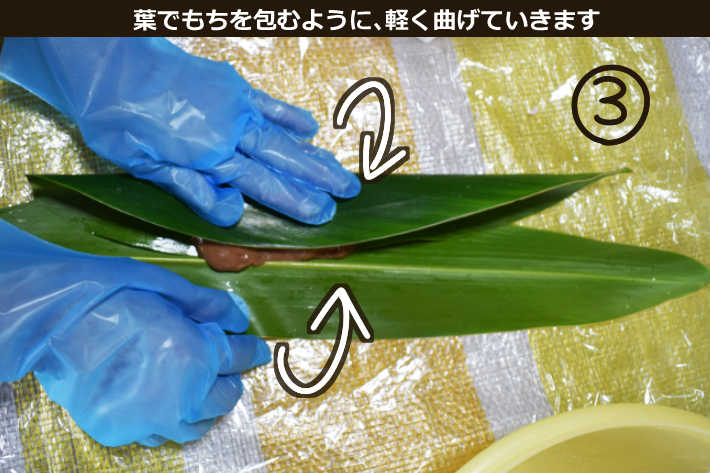

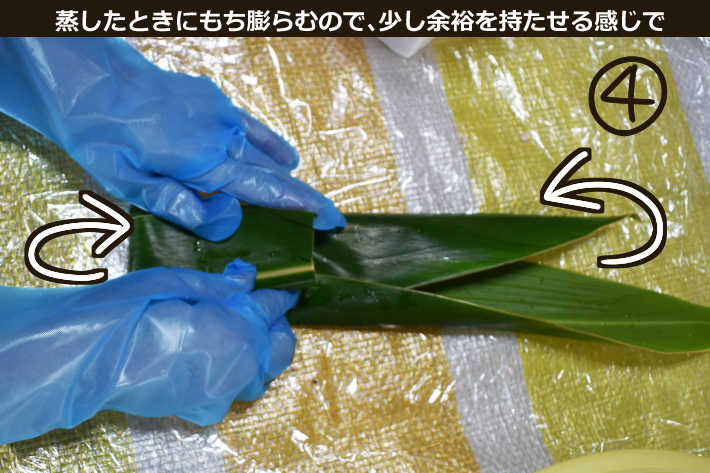

⑤②のもちを大体50~80gとり、④の月桃の葉の裏において包みます。

月桃の葉に余裕があるので、二枚重ねで包んでいます

。枚数に限りがある場合は、1枚でも包む方法があります。ラストに写真をアップしています。

⑥結びひもを2周ほど巻いて結びます

(蒸している時にこぼれないようにするため)

(↑重ね蒸しをするので、今回は結ばずに蒸しました)

⑦蒸し器で大体20分前後蒸します。

蒸しあがりました~!!↓

蒸していると、部屋じゅうが月桃のスパイシーな香りと

もちのあま~い香りがただよい食欲をそそりますv

月桃は「ショウガ科ハナミョウガ属』とあり、甘く爽やかな香りがあります。

出来たて蒸したてのムーチーはとにかく美味しい~!

ひょいひょい食べれてしまいました。

仏壇やヒヌカンにお供え、そしてお供え後にお土産としていただきました^^

その後も、親戚からまわってきたムーチーが家にあったりして

その家独特のムーチーを味わう事が出来るので

ムーチーの行事は、昔から大好きですv

私の小さい頃は「白もち」か「黒糖もち」のどちらかで

白は砂糖も何も加えていないシンプルなもちだったのでちょっと苦手でした;

今は懐かしい味として思い出すのかもしれません。(逆に久しぶりに食べたい)

色んな味があるので、お気にいりをみつけてください^^

■いろんな味がでているよ!

■蒸した後のゆで汁を再利用!

蒸し汁は、虫よけになるので庭にまきます。

■月桃の葉1枚でもちを包むとき

■月桃の葉が無い時のアレンジ

粉黒糖を湯戦で溶かして揚げモチにかけました

■コンビニにもムーチーが…!

沖縄ファミマさんのムーチー 定番になりつつあってすごい…!

⇃

⇃

⇃

■通販で買えるおススメのムーチー関連!

↑地元のスーパーでも人気のムーチー

↑紅芋味↑

↑黒糖味↑

↑ターム(田芋)味↑

↑よもぎ味↑

↑ムーチーもち粉と月桃の葉がセット!↑

↑月桃の葉↑

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b647864.ac718909.2b647865.8514c7d1/?me_id=1283876&item_id=10001044&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedoya13%2Fcabinet%2Fsweets%2Fmuchi-main.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b647864.ac718909.2b647865.8514c7d1/?me_id=1283876&item_id=10001045&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedoya13%2Fcabinet%2Fsweets%2Fmuchi-02.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b5e640f.2603ebc3.2b5e6410.a2ef0e82/?me_id=1210873&item_id=10002668&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsan-a%2Fcabinet%2F04273376%2F06524067%2F06524069%2Fimgrc0076702232.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b5e640f.2603ebc3.2b5e6410.a2ef0e82/?me_id=1210873&item_id=10000392&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsan-a%2Fcabinet%2F04273376%2Fimgrc0085736002.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b5e640f.2603ebc3.2b5e6410.a2ef0e82/?me_id=1210873&item_id=10000390&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsan-a%2Fcabinet%2F04273376%2Fimgrc0085735993.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b5e640f.2603ebc3.2b5e6410.a2ef0e82/?me_id=1210873&item_id=10002644&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsan-a%2Fcabinet%2F04273376%2F06524067%2F06524069%2Fimgrc0076670613.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b5e640f.2603ebc3.2b5e6410.a2ef0e82/?me_id=1210873&item_id=10002666&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsan-a%2Fcabinet%2F04273376%2F06524067%2F06524069%2Fimgrc0076702230.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b798310.15c98dc5.2b798311.32700ddf/?me_id=1241430&item_id=10003814&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fryuukasaki%2Fcabinet%2F00813110%2Fimgrc0084684076.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)